◆素材や用途に応じた塗料をセレクトする◆

まずは塗装したい物の材質や、用途に応じた塗料を選ぶことが重要です。塗料によってそれぞれ機能が違うため、用途に合わない塗料を使用すると、塗料本来の性能を発揮できない場合があります。また塗膜不良や密着不良の原因となり、硬化不良や剥がれ、変色などを引き起こすこともあります。

容器やラベルなどには必ず「種別」や「用途」「対応する材質」などの記載がありますので、使用目的にあった塗料を選択するようにしましょう。

塗料は使用する溶剤の種類により、『油性』または『水性』の2種類に分別されます。これは塗料を希釈する(薄める)ときに、「石油系の溶剤」を使用するのか「水」を使用するのかの違いです。

基本的には水性の方が臭いが少なく、非危険物で安全なため屋内での使用に適しています。また水性塗料は引火の心配もなく、使用した道具を水で洗い流せるなど、安全性や作業性の良さが塗装初心者にもおすすめの塗料です。

一方、油性塗料は塗膜が強靭なため耐久性や摩耗性に優れています。塗料の密着性も高いので下地を選ばず塗装することができます。ただし水性と比べ臭いが強いため、屋内の使用には不向きとされています。

塗装した物をどんな場所で使用するかも塗料を選ぶ大きなポイントです。

一般的によく使われる表記に『屋内用』または『室内用』の表記があります。これはシックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドの放散量が少なく、安全基準を満たした塗料であるということです。屋内の壁や天井などの大きな面積の塗装を行う場合、人体への影響の少ない『屋内用』または『室内用』と表記された塗料を選ぶことが大切です。

一方、風雨や日光の影響を強く受ける屋外では、耐候性が高く劣化や腐食などを防ぐ効果のある塗料、すなわち『屋外用』の塗料を選ぶことが重要となります。

素材別の表記の代表的なものに『木部用』『鉄部用』などがあります。木は水分を吸収しますが鉄は水分を吸収しません。木と鉄では性質が全く異なるため、それぞれの性質に合った塗料の選定が必要となります。

表記された素材以外に使用した場合、塗料が密着せずに流れてしまったり塗膜が硬化しない、硬化した塗膜が剥がれてしまうなどの不良を起こす可能性があります。また塗料それぞれの機能や効果も、適した素材に塗布されることで発揮されます。適した塗料を塗装することで、塗装物を長期間美しく保つことができるのです。

塗料には塗膜を造る造膜性塗料と、素材に染み込ませる浸透性塗料の2つのタイプがあります。

塗膜を造る造膜性塗料は、表面をコーティングすることで素材を守り汚れや傷をつきにくくします。また塗膜が水を弾くことで水分の浸透を防ぐ効果もあります。一方、浸透性塗料は、素材に塗料を染み込ませて密着させるため塗膜は着きません。浸透性塗料の代表的なものに『ステイン塗料』がありますが、ステイン塗料は木ならではの木質感を損なうことなく、木目を活かした美しい着色を行うことができます。また取り扱いも容易なため、塗装初心者にはおすすめの塗料です。ただし塗膜を持たないため、傷や汚れが着きやすいというデメリットもあります。塗膜を着けたい場合には、造膜タイプのクリア(透明)塗料などを重ねて塗装する必要があります。

塗料には、下地が透けない塗りつぶしタイプの『エナメル塗料』と、下地の透ける『半透明着色塗料』、色を着けずに塗装する『透明(クリア)塗料』があります。

塗りつぶしタイプのエナメル塗料は一般的な「ペンキ」のイメージが強く、素材の質感に関係なく無機質な仕上がりにしたい場合や、素材の汚れや傷などを隠したい場合に最適な塗料です。反対に木目を残した木質感のある柔らかい仕上がりにしたい場合には、半透明のステイン塗料や透明のクリア塗料を使用します。

用途に適した性能を保つため、塗料にはそれぞれ様々な機能や効果が付加されています。例えば、風雨や直射日光にさらされる屋外用の塗料の多くには、「防腐」「防水」「防虫」や「UV]といった効果がプラスされています。また、地球温暖化や省エネ対策として注目されている『遮熱塗料』のように、機能や効果そのものを求められる塗料もあります。その他にも、手軽に好みの色に調色できる塗料や、刷毛を使わず塗装できる塗料など、プラスアルファの機能を持った塗料も増えています。様々な機能や効果を比較し、目的に適した塗料を上手に選ぶようにしましょう。

上記の種類や用途、仕上がりのイメージなどから目的に適した塗料を選択します。

性能や効果は塗料によって違うので、メーカーの推奨する用途や機能をしっかりとチェックしましょう。

|

|

|

|

|

|

|

屋内の壁紙を塗装する場合、『F☆☆☆☆(フォースター)』基準を取得していることが塗料選定のポイントです。塗装面積の大きい壁面には、ホルムアルデヒドの放散量の少ない塗料を選びましょう。また防カビ効果のある塗料を選ぶことで、結露によるカビの対策にも有効です。一般的な性能にプラスアルファの機能として抗菌・防汚効果を付加させたフッ素ポリマー処方の『楽クリーン』は、キッチンやトイレなどの汚れやすい屋内壁、扉・ドアなどの塗り替えなどに最適です。

|

|

|

|

|

|

|

|

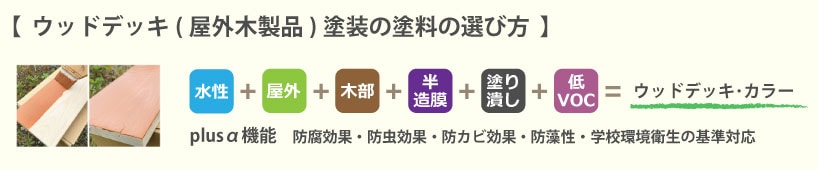

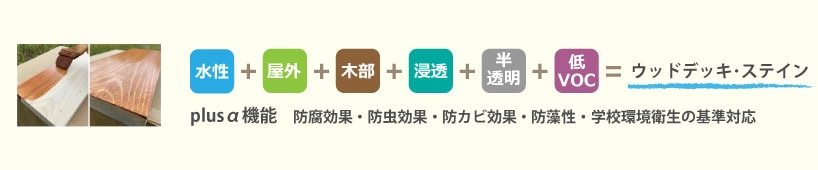

屋外の塗装においては『防腐・防虫・防カビ効果』のある塗料を選ぶことがポイントです。屋外の木製品は雨風や直射日光にさらされるため、塗膜の割れや剥がれが起きやすい環境となります。そのため造膜性塗料よりも半造膜タイプの塗料や浸透性の塗料を選ぶ方が多いようです。また、一般的には色の濃い塗りつぶしタイプの方が耐候性が高く、ステインタイプのように色が薄くなると木質感が向上します。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

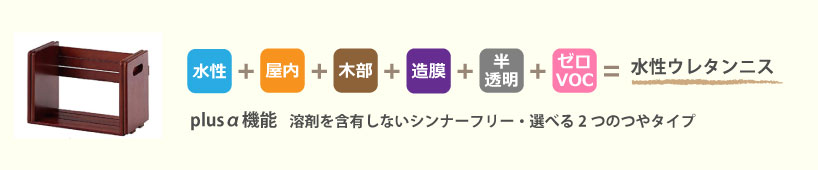

木製家具の塗装には木目を活かした半透明の浸透性塗料がおすすめです。ただし、浸透性塗料は塗膜が形成されないため傷や汚れが付きやすく、耐久性や摩耗性を持たせるためには造膜性のクリア塗料を重ねて塗る必要があります。上塗りするクリア塗料によって膜の硬さや艶タイプなどをセレクトすることができます。もっと簡単に塗装したい方には、着色しながら同時に塗膜を形成できる『水性ウレタンニス』や『水性パステルカラー』などがおすすめです。

|

|

|

|

|

|

|

|

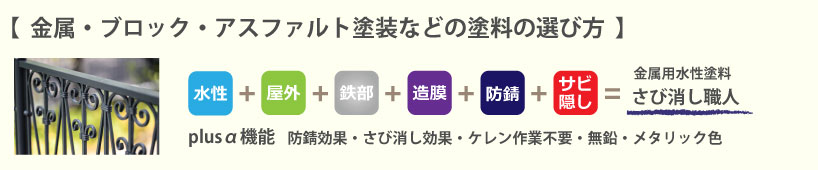

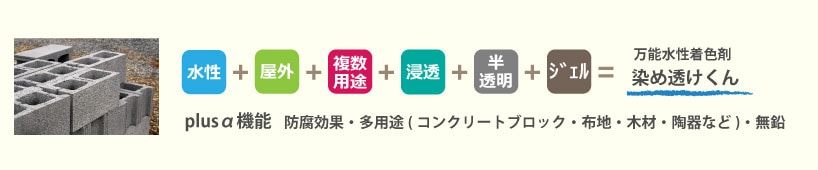

素材の特性に合っていない塗料を使用すると、密着不良や剥がれの原因となります。金属やコンクリートブロック、アスファルトの様に特殊な素材に塗装する場合には、必ず塗料の用途を確認し専用の塗料を使用しましょう。上記の『金属用水性塗料さび消し職人』は、面倒なケレン作業無しでサビの上から塗装できるメタリック調の塗料です。サビを覆い隠すだけでなく、サビの発生を抑制する効果も発揮します。また『万能水性着色剤染め透けくん』はコンクリートブロックだけでなく、テントやガーデンパラソルなどの布製品や木材の塗装など幅広い素材に使いまわせるエコな多用途塗料です。透け感のある半透明の塗料なので、素材のイメージを損なわずに自然な仕上がりが特徴の着色塗料です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

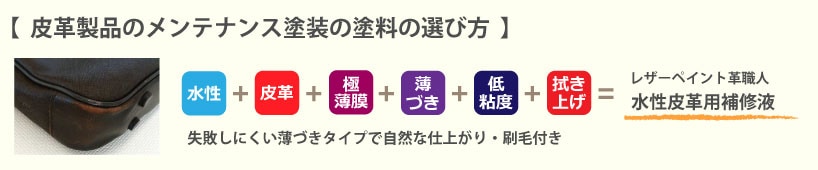

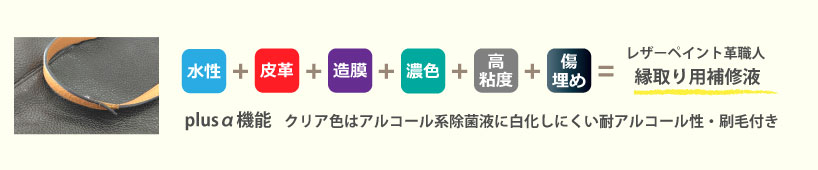

革製品は使えば使うほど味が出て愛着が湧いてきます。大切に育てて長く愛用するためには日ごろのメンテナンスが重要です。ところが皮は自然素材なので、個体差により色味や質感などが大きく異なります。それぞれの部位や状態などに合わせて使用する塗料を使い分けるようにしましょう。またメンテナンスクリームを定期的に塗ることで、革製品に潤いを与え天然皮革ならではの自然な触感や美しさを長く保つことができます。「Leather Paint革職人」は革製品の補修が手軽にできる皮革補修用塗料シリーズです。

|

|

Copyright (c) 株式会社WING・R all rights reserved.